Vous arrivez dans les Caraïbes et vous rejoignez enfin la marina où vous avez loué un voilier. Les modalités administratives terminées, on vous emmène sur les quais, puis sur le voilier. Les premières minutes sont au comble de l’exaltation! Vous discutez avec vos amis et rêvez déjà à la semaine qui s’annonce devant vous! La baignade, les restaurants, les nuitées à l’ancre. Et bien sûr, les déplacements à voile. Le rêve!

Puis après quelques minutes, à titre de « personne qui connaît les voiliers », on commence à vous poser des questions sur l’usage des toilettes, de la stéréo et des autres systèmes à bord. Rapidement, vous réalisez que les systèmes ne fonctionnent pas du tout comme sur votre voilier: les piles ne sont pas organisées de la même manière, le système de toilette est différent et surtout, l’organisation du cockpit est différent. À quels éléments devriez-vous porter attention?

Cette série de textes décrit comment se familiariser à un nouveau voilier. Le premier texte décrit la recette s’appliquant à la coque, au moteur et au gréement, alors que le deuxième texte applique la recette à une familiarisation à un Contessa 32. L’introduction emprunte à l’idée de vacances dans les Caraïbes, mais les textes s’appliquent autant à un prêt, une location, un convoyage ou toute autre situation ou vous devez apprendre à utiliser un nouveau voilier.

Les textes sont séparés en éléments élémentaires, intermédiaires et avancés d’une familiarisation. L’idée est de lire progressivement les sections, selon votre familiarité à gérer un voilier.

Qu’est-ce qu’une familiarisation?

Une familiarisation est une inspection que fait un Skipper quand il ne connaît pas les spécificités d’un voilier. Elle présume que le Skipper sait faire de la voile, mais qu’il doit identifier les informations pour faire fonctionner le voilier. Ce genre d’inspection est plus détaillée qu’une vérification de départ, mais moins détaillée qu’une inspection pré-achat.

Une familiarisation vise à obtenir les informations nécessaires pour l’usage, pour diagnostiquer d’éventuels problèmes sur l’eau, pour vérifier la conformité aux normes et règlements, et pour agir en cas d’urgence. Elle ne vise pas à tout vérifier. On n’évalue pas nécessairement la valeur des systèmes, ou encore la liste des réparations complètes à faire. Plutôt, elle vise à évaluer ce qu’on peut faire avec le voilier dans l’état où il est et ce qu’on doit savoir pour s’en servir correctement.

J’y pense beaucoup dans le contexte d’un travail, d’une location ou d’un cours, où une compagnie gestionnaire de voilier est en charge des réparations et de l’entretien, mais où à titre de Capitaine, il faut vérifier que le voilier est fonctionnel … et qu’on sait s’en servir. C’est une saine pratique si on est ultimement en charge de la sécurité à bord.

En pratique, une familiarisation se décompose selon les parties du voilier qui fonctionnent ensemble:

- Ce qui permet de flotter: coque, passe-coques, étambot et instruments perçant la coque;

- La propulsion auxiliaire: moteur, arbre, hélice, réservoir;

- La propulsion principale (gréement dormant, voiles, gréement courant);

- Le cockpit (barre/roue, position des drisses et écoutes, winch, panneau moteur, etc.);

- Le système électrique 12V (câblage, piles, feux de navigation, lumières, etc);

- Les systèmes de vie à bord (poêle(s), toilette(s), couchettes, bombonnes, régulateurs, réservoirs etc);

- Le gréement d’amarrage et d’ancrage (amarres, défenses, windlass et ancres);

- L’équipement de survie/détresse (radeau de survie, feux de détresse, extincteurs, etc.);

- La paperasse (enregistrements, certificats, règlements, etc.).

Ci-dessous, je détaille à quoi porter attention pour les trois premiers du regroupement ci-dessus.

Coque et passes-coques

La familiarisation avec la coque vise à répondre à trois questions:

- Élémentaire: où sont les possibles entrées d’eau?

- Intermédiaire: quel est l’impact de la forme de la coque sur la performance du navire?

- Avancé: quelles sont les caractéristiques de stabilité du voilier?

Élémentaire: faire un plan des passe-coques

À moins d’une collision, c’est par les trous déjà percés qu’il y aura une voie d’eau. C’est une pièce d’équipement qui cèdera à l’usure et il faudra colmater l’entrée d’eau. C’est donc utile de faire un plan des passe-coques, incluant les instruments traversant la quille et le tube d’étambot. Si le voilier a un propulseur d’étrave, on voudra également en faire l’inspection.

On veut retenir trois choses:

- Savoir où sont les trous dans la coque;

- Voir l’état des passes-coques (corrosion, scellant, etc.); et

- évaluer si des pinoches de taille appropriée sont disponibles.

Savoir où sont les perforations de la coque permet de faciliter les recherches s’il y a une avarie. Évidemment, savoir où sont les pinoches aide également. Idéalement, chaque passe-coque a sa pinoche.

D’ordinaire, un côté de la coque a davantage de passe-coques que l’autre. Un côté sert à prendre de l’eau propre, alors que l’autre set à rejeter les eaux sales. Rares sont les voiliers où la prise d’eau de l’évier est à côté du rejet des eaux des toilettes! Identifier le côté qui est le plus percé est utile en cas d’urgence. En cas d’avarie et sans information additionnelle, on peut mettre le voilier sur l’amure de la coque percée. On maximise ainsi les chances de réduire le rythme de progression de l’eau en attendant d’identifier la source.

Intermédiaire: structure de la coque et performance

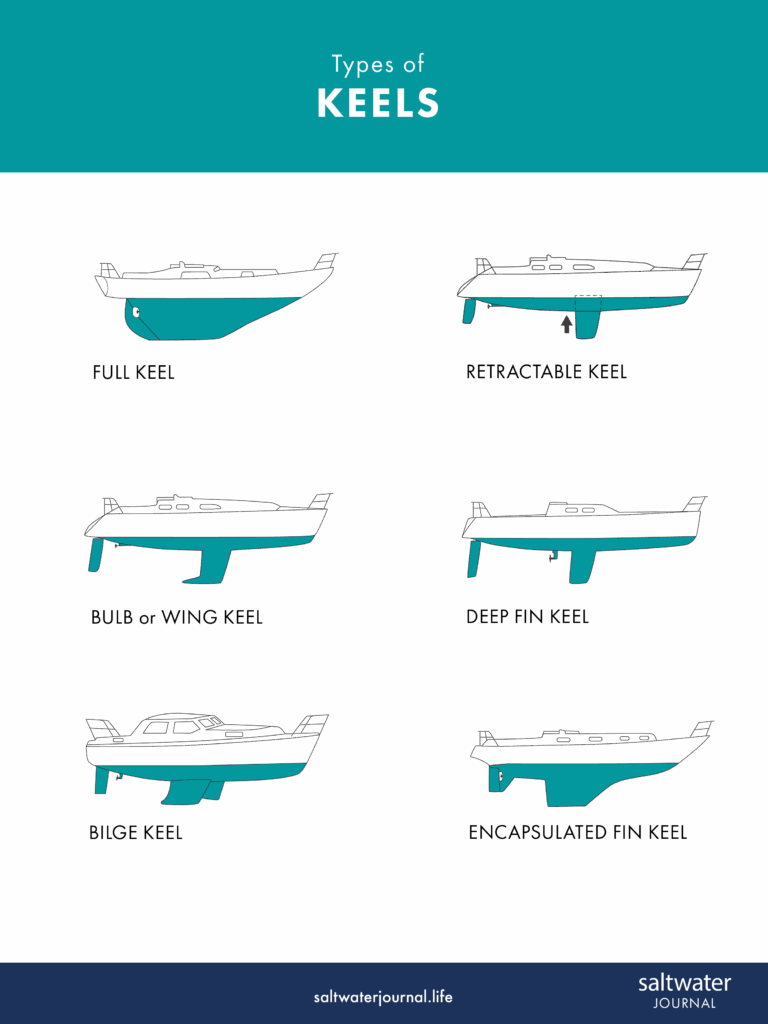

L’inspection du type de quille peut se faire a vue, au printemps, ou encore à l’aide de plans (par exemple, en consultant l’excellent sailboatdata.com). On veut identifier les caractéristiques générales de la quille. En se fiant, aux images ci-dessus, on veut par exemple classifier le voilier sur une échelle ou, d’un côté de l’échelle, on a une quille pleine et, de l’autre, une quille filiforme (à bulbe, ou autre).

Règle générale, plus la quille est proche d’une quille pleine, plus le voilier tiendra facilement son cap, mais il sera plus difficile à manœuvrer à basse vitesse (ou en marche arrière). Inversement, un voilier avec une quille proche d’une quille filiforme sera très manœuvrant, mais il suffira d’une petite poussée latérale (vague, vent, etc.) pour lui faire perdre son cap.

Dans la même veine, une coque très plane (proche d’un canot) fera un bateau plus rapide et plus manœuvrant, mais sera extrêmement inconfortable s’il y a de hautes vagues. Chaque vague fera l’équivalent d’un plongeur qui fait un « flat »: beaucoup de bruit, beaucoup de surface qui cogne et donc un plus grand stress sur les matériaux. Inversement, une coque qui descend progressivement vers la quille fera en sorte de « fendre » l’eau à chaque vague, ce qui rendra le bateau plus confortable en haute mer.

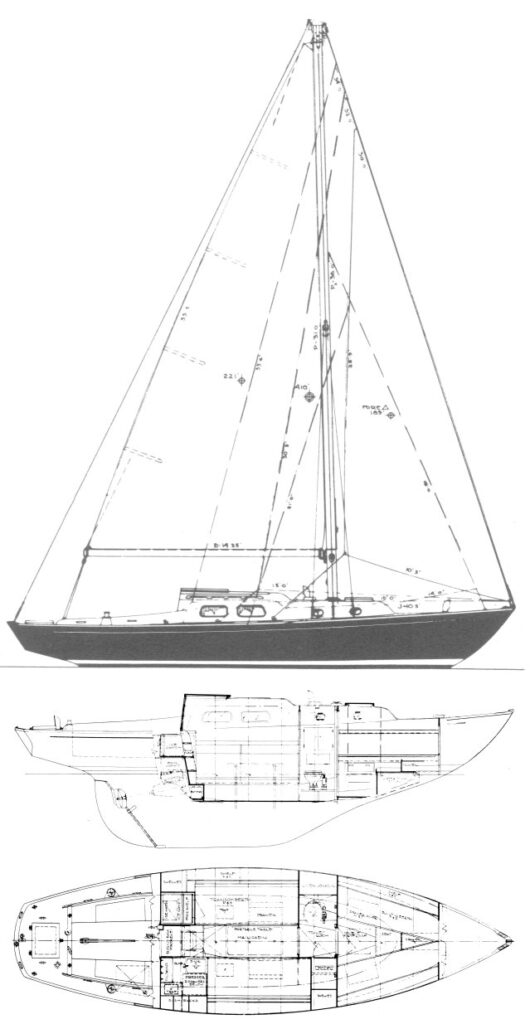

À titre d’exemple, un Beneteau First 10R (image de gauche, ci-dessous) est très facile à manœuvrer, car la quille est fine et n’empêche pas le bateau de tourner. Par contre, le fond de coque est plat, ce qui le rendra très bruyant à chaque vague. Au contraire, l’Alberg 30 (image de droite) a une quille pleine et qui remonte progressivement à l’avant. Il sera très confortable en haute mer, mais il sera plus difficile à manœuvrer à basse vitesse.

On peut aussi noter d’autres caractéristiques: sur le Beneteau, l’avant du gouvernail est complètement exposé, ce qui peut facilement faire en sorte qu’il casse s’il y a une collision. Sur l’Alberg 30, l’avant du gouvernail est intégralement protégé par la quille, ce qui le rend pratiquement indestructible. L’inspection générale de la coque donne une idée de la performance du voilier.

Vitesse de coque

La vitesse de coque est une limite théorique de vitesse de voilier. Spécifiquement, c’est le vitesse à partir de laquelle le voilier commence à lutter contre ses propres vagues. En allant plus vite, un voilier crée des vagues à sa proue. Il faut ainsi plus d’énergie pour fendre ces vagues. Plus un voilier va vite, plus il faut de l’énergie pour aller plus vite!

Ce n’est pas impossible de dépasser la vitesse de coque, mais il faut beaucoup plus d’énergie (vent ou vitesse moteur) qu’à des vitesses plus faibles. En pratique, on peut aller plus vite si on est aidé par les vagues déferlantes ou par le courant, mais c’est difficile, en moyenne, de soutenir une vitesse plus élevée par rapport à l’eau.

La vitesse de coque ne dépend que de la longueur du voilier à sa ligne d’eau (et non sa longueur hors tout). Si la longueur l est en pieds, la vitesse de coque v (en nœuds) est donnée approximativement par:

v \approx 1.34\sqrt{l}.(D’autres textes rapportent 1.32 ou 1.35 comme coefficient de multiplication: c’est une formule empirique qui varie avec les estimations.)

Le tableau ci-dessous résume la vitesse de coque pour différentes longueurs:

| Longueur du voilier à la ligne d’eau (pieds) | Vitesse de coque (nœuds) |

| 23 | 6.4 |

| 25 | 6.6 |

| 28 | 7.1 |

| 30 | 7.3 |

| 35 | 7.9 |

| 38 | 8.3 |

| 45 | 9.0 |

La vitesse de coque peut constituer une bonne première approximation pour faire un plan de navigation. C’est aussi un facteur à considérer pour évaluer la prise de ris, car si le vent se lève alors qu’on est à la vitesse de coque, on ne gagne pratiquement rien à garder toute la toile. Évidemment, rien ne remplace des mesures pratiques, mais la vitesse de coque donne une bonne capacité du voilier lorsqu’on doit se familiariser.

Avancé: caractéristiques de stabilité du voilier

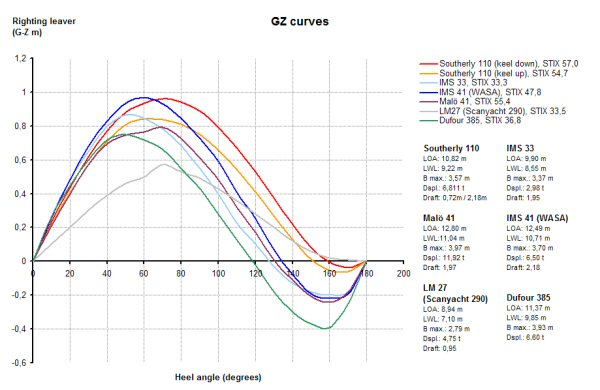

La courbe de stabilité statique d’un voilier décrit à quel point il est stable. Dans l’image ci-dessus, le graphique présente six courbes de stabilité, une pour chacun des six voiliers (e.g.: Southerly 110, en rouge au Dufour 385, en vert). L’axe horizontal donne l’angle de gîte du voilier. L’axe vertical donne le la longueur du bras de force de redressement entre le centre de la poussée d’Archimède et le centre de gravité. Plus ce bras de force est grand, plus le voilier se redressera rapidement.

Par exemple, pour l’IMS 41 (courbe bleue foncée), le bras de force de redressement est maximal à un angle de 60°. Cela signifie que si le navire gitait à 60 degrés à cause d’une vague ou d’une rafale excessive de vent, il retournerait à l’horizontal très rapidement. On se rappelle que 90° correspond à un voilier incliné sur le côté (le mât à l’horizontal) et 180° est un voilier à l’envers (le mât vers le bas).

L’ensemble des angles où le bras de force de redressement est positif est la réserve de stabilité d’un voilier. Conceptuellement, c’est la somme des moments de force pour redresser le voilier. Plus c’est grand, plus un voilier se redresse rapidement. Plus c’est large, plus un voilier est stable sur une grande plage de gites.

L’angle de limite de stabilité est l’angle maximal de gîte où le voilier se redresse. Au delà de cet angle de gite, le voilier chavire. Sur le graphique, c’est le point où la courbe croise à nouveau l’axe des x. C’est une statistique importante, car cette angle indique à quel point le navire résiste aux vagues.

Pour le Southerly 110, l’angle limite de stabilité est à 160°. Il faut donc comprendre qu’il faut que le voilier soit presque à l’envers … pour qu’il reste à l’envers. Même si le voilier avait une gîte de 100° (mât sous l’eau, etc.), il reviendrait à la verticale. C’est un voilier très stable. Pour le Dufour 385, l’angle limite de stabilité est à 120°, donc un peu moins résistant à la gîte. Au delà d’une gîte de 120°, il chavirera.

Ce n’est pas l’objet de ce texte que de faire une description complète de la stabilité des voiliers. Je me limite ici à aux caractéristiques de stabilité statique. Ces caractéristiques sont importantes pour comprendre à quel point un voilier résiste aux vagues, mais néglige l’effet répété des vagues ou du vent (traité par la stabilité dynamique).

Les courbes de stabilité statiques, telles que l’image ci-dessus, sont souvent disponibles en ligne, ou fournies par les brochures du fabricant. C’est aussi possible de faire des tests pratiques, mais ils peuvent être très dispendieux. Les vidéos ci-dessous illustrent des techniques pratiques. C’est aussi possible de voir des tests spectaculaires sur des bateaux à moteur.

Le train moteur

La plupart des voiliers de plus de 25 pieds ont des moteurs diesel refroidis à l’eau de mer, et qui sont reliés à l’hélice par un arbre (ang.: shaft) et une transmission. Pendant une familiarisation, on veut pouvoir identifier les composantes principales liées à son fonctionnement:

- Élémentaire:

- quels éléments connaître pour faire l’entretien et le fonctionnement usuel du moteur?

- où sont les dispositifs d’urgence associés au(x) moteur(s)?

- Intermédiaire:

- l’emplacement de la batterie de démarrage, du réservoir de diesel, de sa ligne d’alimentation, de la ligne de refroidissement à l’eau et la ligne d’échappement.

- la capacité du réservoir de diesel et la consommation du moteur.

- Avancé:

- le ratio de puissance de l’hélice à la puissance du moteur.

- les moyens de nettoyer les buses d’injection.

Élémentaire: entretien usuel et urgences

Faut-il ouvrir ou fermer des passe-coques avant de démarrer le moteur? Est-ce qu’un seul levier d’opération est requis pour la marche-avant/arrière, ou faut-il au contraire deux leviers? Où est le bouton d’arrêt? Il faut noter ce qui sort de l’ordinaire, et ce qu’on doit se rappeler pour faire normalement fonctionner le moteur.

L’entretien usuel du moteur relève des tâches quotidiennes qui sont à faire lorsque le moteur fonctionne bien: huile, eau, refroidissement, diesel et cycle d’entretien. Le plus gros de la familiarisation consiste à identifier où sont les choses. Les tâches les plus fréquentes sont l’ouverture et la fermeture du passe-coque du circuit de refroidissement et la vérification du niveau d’huile. Il est essentiel d’identifier où se trouvent les instruments qui permettent de faire ces tâches.

Pour identifier le passe-coque de la ligne de refroidissement du moteur, il suffit de suivre la tuyauterie de refroidissement. La tuyeauterie débute généralement à l’avant du moteur et elle est bien identifiable par la pompe volumétrique en caoutchouc (ang.: impeller). En suivant le tuyau, on arrivera impérativement à un passe-coque. Il faut bien-sûr ouvrir le passe-coque avant de démarrer le moteur.

Pour l’huile, il faut identifier le filin (ang.: dipstick) qui permet de mesurer le niveau d’huile (généralement sur le côté du moteur). Mesurer le niveau d’huile n’est pas particulièrement difficile. On doit également identifier où se situe le bouchon pour ajouter de l’huile, la plupart du temps directement sur le dessus du moteur.

Avant un premier démarrage, on fera bien sûr un diagnostic WOBBLE. Il est également payant de demander à une personne qui a utilisé le voilier comment le moteur se comporte. On apprend beaucoup avec des questions ouvertes telles que « comment se comporte le moteur? » et « comment le moteur est-il entretenu? ».

Ensuite, il faut penser aux possibles interventions d’urgence ou de mauvais fonctionnement. Il existe généralement une fermeture mécanique d’urgence (ang.: kill switch) qui empêche le moteur d’exécuter le cycle de compression. Il faut l’identifier. L’emplacement varie selon les marques et la taille des moteurs. Sur les petits moteurs de voilier, il est généralement à l’avant du moteur, proche du câble de contrôle de la puissance. Sur les plus gros moteurs (catamarans, etc.), c’est souvent un bouton séparé situé sur le 2e panneau de contrôle.

Sur certains voiliers, principalement ceux enregistrés à titre de bâtiments commerciaux, il y a également une valve de fermeture d’urgence de l’arrivée de diesel et soit un orifice d’insertion de gaz carbonique, soit un système d’extinction automatique à même le compartiment moteur. C’est une bonne idée de les identifier et de regarder comment ils fonctionnent. S’il n’y en a pas, on peut aussi penser à un plan d’urgence pour couper l’arrivée de diesel. Par exemple, identifier comment déconnecter la tuyauterie du réservoir (avec un couteau, ou autre). Dans tous les cas, on voudra identifier où se situent les extincteurs appropriés pour un éventuel incendie au moteur.

Finalement, on voudra en savoir un peu sur le cycle d’entretien du moteur, ne serait-ce que pour noter correctement l’usure et l’usage pendant qu’on se sert du voilier. Rien de sorcier. Ça peut être une phrase banale comme « le changement d’huile est dû », ou encore « il est à 400 heures de temps en mer ». On veut une idée, pour continuer une éventuelle transmission de cette information au retour, ou en fin de saison.

Intermédiaire: réparations embarquées

Il y a deux dimensions associées au niveau intermédiaire. Dans un premier temps, développer une compréhension de ce que peut faire le train moteur à titre de capacités manœuvrières du voilier. Dans un deuxième temps, il est utile d’évaluer ce qui peut briser en mer.

Capacités manœuvrières

On veut se faire une idée de la capacité du voilier à se manœuvrer lorsque le moteur est en marche arrière. De plus, on veut également savoir l’ampleur et la direction du pas d’hélice. Ces deux informations sont utiles pour accoster proprement. Il n’y a pas de recette miracle: l’idéal est de faire quelques essais pratiques, à la première sortie, pour « se faire une tête ».

Réparations en mer

Un collègue avec qui j’ai fait un convoyage avait résumé les réparations d’une manière limpide: en mer, on ne répare pas un moteur, on répare plutôt tout ce qui l’entoure. Par tout ce qui l’entoure, il faut comprendre les filtres, les courroies, les anodes, l’huile et la circuiterie d’eau.

C’est donc utile d’être en mesure d’identifier où sont les filtres (diesel et huile, voir les images ci-dessous) et les anodes sacrificielles.

Une telle inspection mérite également de lire le manuel du fabricant. On obtient les données sur la consommation de diésel. Combinée avec la capacité du réservoir, on peut alors déterminer le rayon d’action du voilier (à moteur). Pour des croisières où on prévoit de la pétole, ou si recharger les batteries demande l’usage du moteur, ces informations sont utiles. Le manuel peut également fournir une vue détaillée des pièces de rechange et des endroits critiques propres à l’entretien général. Savoir identifier où sont les composantes nécessitant d’être changées, ou celles servant à faire du troubleshooting est la moitié du travail.

Avec un peu d’expérience, la familiarisation devient surtout un exercice d’évaluation de ce qui est « différent » par rapport à un train moteur générique. Est-ce qu’il y a un filtre à eau dans la ligne de refroidissement du train moteur? Est-ce que le système d’échappement a un « col de cygne »? On note les différences et, surtout, on réfléchit aux implications en termes d’usage et de réparation.

Ultimement, l’identification des composantes du train moteur donnera également une bonne idée de la manière d’y accéder. S’il faut démonter une couchette à l’arrière du voilier pour avoir accès à l’intérieur du tube d’étambot, c’est pratique de le savoir d’avance… et de savoir comment démonter la banquette.

Avancé: la performance du train moteur

L’analyse des caractéristiques avancées cherchent à identifier comment le train moteur se comportera dans des situations anormales. Les deux scénarios les plus probables auxquels je peux penser sont la récupération d’une personne à la mer, ou la rentrée au port en de très mauvaises conditions. Dans ces circonstances, on veut voir à quel point le train moteur peut fournir des capacités manœuvrières qui sortent de l’ordinaire.

Le ratio de puissance de l’hélice à la puissance du moteur peut-être identifié par des spécifications théoriques (ici, ici et ici pour de bonnes lectures), mais avec un peu d’expérience et les limites pratiques de combinaisons existantes, ça devient plus une affaire d’observations rapides. En guise de règle heuristique, un moteur de 20 forces (ou plus) sera surpuissant s’il est rattaché à une hélice à deux pales de douze pouces de diamètre.

La puissance nominale du moteur se matérialisera par de la cavitation… et non de la capacité à manœuvrer. Inversement, un moteur de plus faible puissance rattaché à une hélice de surface similaire fournira (à pitch égal) le maximum de sa puissance, mais montrera immédiatement sa limite.

Ici aussi, rien de tel que l’expérience pratique. Un bon test consiste à noter la puissance nominale du moteur (généralement dans le manuel du fabricant) et de voir comment se comporte le voilier à cette puissance. Si on entend l’hélice survirer, ou si on remarque que le voilier avance a peine, c’est que le moteur est surpuissant par rapport à l’hélice (et vice versa).

La propulsion principale

- Élémentaire:

- Quelle est la configuration des voiles?

- Comment est organisé le gréement courant?

- De quelle manière hisser les voiles?

- Intermédiaire:

- Quel est l’état des voiles?

- Comment changer les voiles en mer?

- Quel est l’état du gréement courant?

- Avancé:

- Comment le gréement dormant est-il configuré?

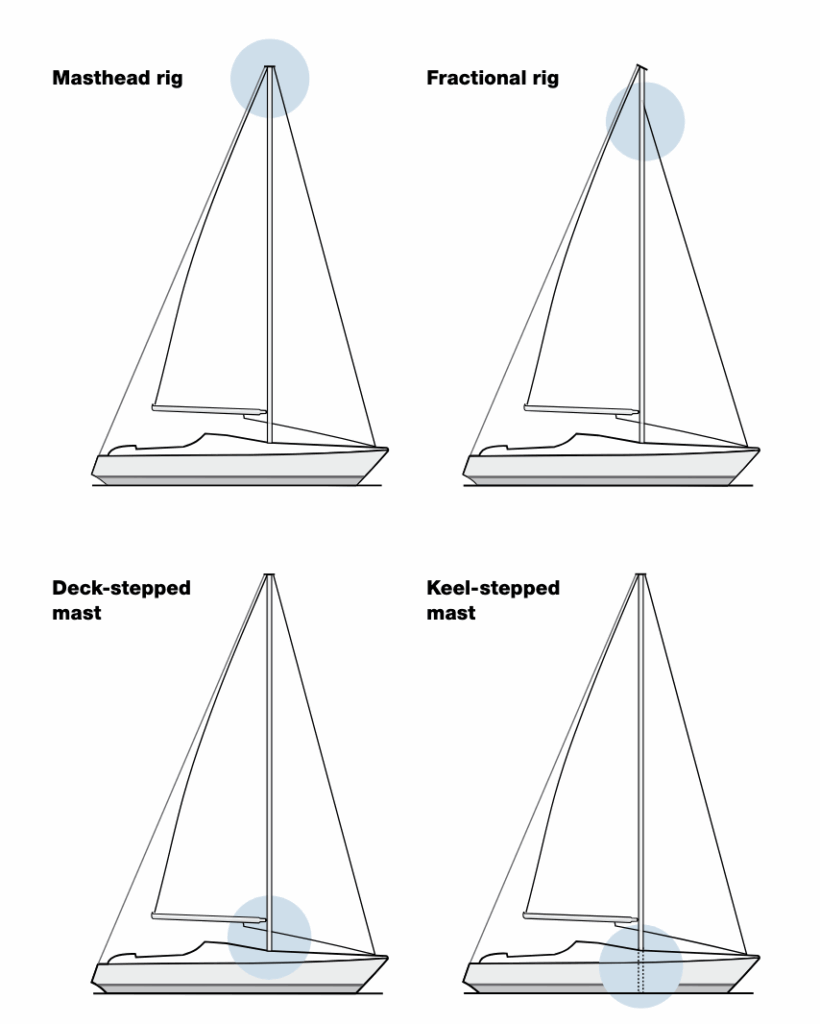

Élémentaire: quelle est la configuration des voiles?

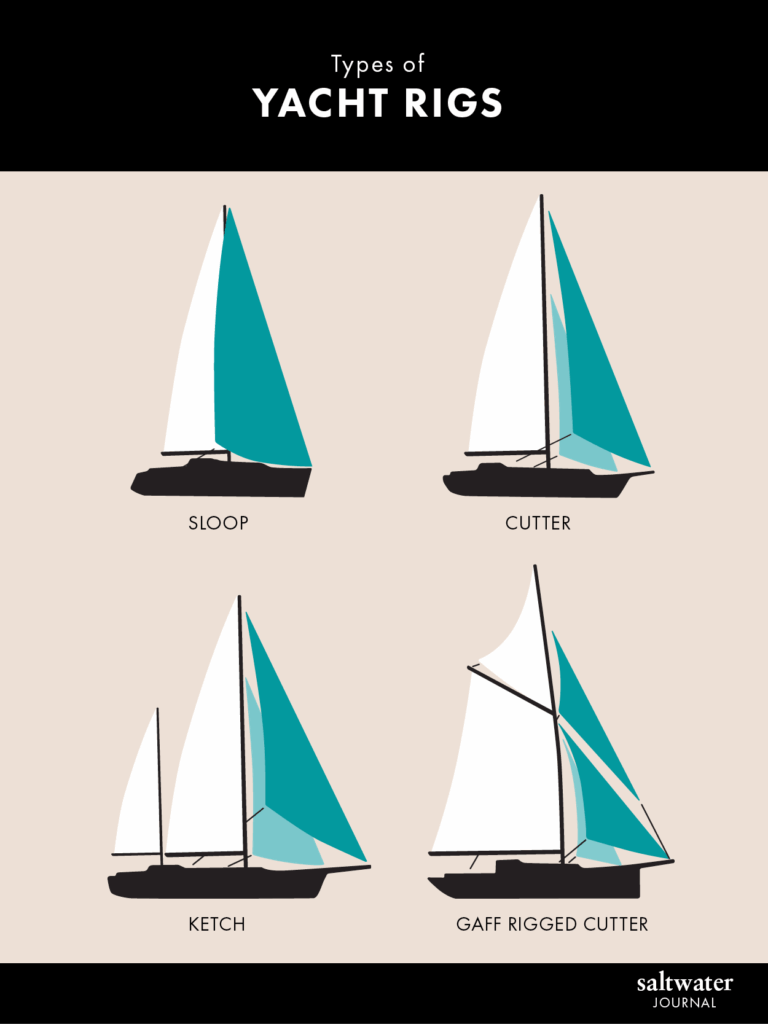

L’image ci-dessus résume les principaux types d’organisation des voiles (il en manque, mais c’est un bon début). Pour identifier le type de voilier, on compte le nombre de mâts et le nombre d’étais. Ce sont les supports fondamentaux des voiles. De là, on peut identifier le type de voilier et les options de configuration à voile. On peut également identifier s’il y a un spinnaker et un tangon de spi.

Ce n’est pas l’objet de ce texte que de montrer comment manœuvrer les différentes configurations à voile, mais au niveau élémentaire, c’est un bon exercice que d’apprendre à les reconnaître.

La plupart des voiliers sont gréés en Sloop. C’est la configuration fondamentale à maîtriser. Les autres configurations, en substance, donnent plus d’options quant à l’organisation de la voilure.

Comment est organisé le gréement courant?

Sur un voilier, aucune corde n’est appelée une corde! Une drisse (ang.: halyard) est un cordage dédié à hisser une voile. Une bosse (ang.: line) est une corde qui est à modifier la forme de la voile (e.g. bosse de ris). Une écoute (ang.: sheet) est une corde dédiée à contrôler la position d’une voile (e.g. écoute de grand-voile). La balancine (ang.: topping lift) est une corde qui sert à hausser ou baisser la bôme. Le hale-bas de bôme (ang.: boom-vang) est parfois une corde qui sert à empêcher la bôme de se lever de manière incontrôlée. L’ensemble de ces cordes constituent le gréement courant.

L’organisation du gréement consiste à identifier où se situent les drisses, les écoutes, les bosses et les autres cordages (balancine/lazy jacks, etc). C’est l’identification de l’emplacement des « leviers » avec lesquels on peut manœuvrer les voiles.

Plusieurs voiliers configurent le gréement courant pour qu’il revienne au cockpit du voilier (image ci-dessus, image ci-dessous, à gauche). On peut ainsi manipuler les voiles sans avoir à quitter le confort et la sécurité du cockpit. D’autres voiliers ont des drisses (généralement secondaires) fixées au mât avec un winch dédiée (ci-dessous, image de droite).

Pendant une familiarisation, il faut identifier tout le gréement courant. La technique la plus simple consiste à tirer doucement sur chacun des cordages pour voir où ils vont et ce qu’ils font. On peut alors se faire un plan mental de l’emplacement de chacun. Généralement, une forme de logique se dégagera des emplacements (bosses sur bâbord, drisses sur tribord, ou autre configuration similaire), mais c’est courant, sur les voiliers commerciaux, que le gréement soit à des endroits différents de ce que les coinceurs (piano, taquets, etc).

C’est aussi une bonne idée de comprendre comment fonctionne l’enrouleur de génois et de chercher à comprendre comment gérer la voile si ce dernier venait à bloquer. La plupart des problèmes viennent du mécanisme de fixation entre l’étais et le cylindre retenant la bosse d’enrouleur.

Comment hisser les voiles?

N’importe quel voilier a ses particularités pour hisser les voiles. Les particularités sont souvent basées sur des défauts mineurs ou des modes de rangement. Par exemple, c’est possible que des coulisseaux bloquent, que la drisse soit frappée à un rail de fargue, ou encore que les lattes aient tendance à bloquer dans les « lazy jacks ». C’est aussi possible que les configurations du gréement soient spécifique à un point où il faut en tenir compte en hissant les voiles: une balancine élastique, un hale-bas de bôme mécanique ou encore une voile s’enroulant au mât.

Quoiqu’il en soit, c’est une excellente idée que de hisser les voiles dans un environnement relativement sécuritaire (au quai, face au vent, au mooring) pour être en mesure de le faire de manière à comprendre ces subtilités (hisser, baisser, prises de ris). Ces connaissances sont utiles si on doit travailler avec de nouvelles personnes, ou si on doit manœuvrer en haute mer.

Intermédiaire: quel est l’état des voiles?

Faire une bonne inspection de l’état des voiles est nécessaire. C’est une bonne idée que de regarder l’état des coutures, des coulisseaux, des lattes, des œillets et la coloration générale. On cherche des signes d’usure excessive… ou plutôt leur absence.

L’état des coutures consiste à voir si le tissu tient bien ensemble et si des coutures sont en train de se défaire. Le « test du soleil », c’est-à-dire regarder à travers une voile exposée au soleil, est aussi révélateur de l’usure des coutures et de différentes parties de la voile. Si trop de soleil brille à travers la voile, c’est une bonne idée que de s’apporter un kit de réparation de fortune.

Le nombre de « patchs » rajoutées à la voile est aussi un signe d’usure. C’est comme n’importe quel tissu: plus il y a de réparations, plus le tissus sous-jacent est affaibli. Similairement, la décoloration de la voile est un signe d’usure. La plupart des voiles sont en Dacron, un tissu qui résiste mal aux rayons ultra-violets. Plus une voile est exposée au soleil (quelques années), plus elle se décolore et plus elle devient rigide et perd en résistance

Les coulisseaux sont les pièces qui connectent la voile au mât. Sur certains voiliers, ils sont en plastique, mais ils sont en métal (et sur rails) sur d’autres. On veut examiner s’ils tiennent bien à la voile et si des signes d’endommagement pourraient les séparer du mât (qu’il est aussi utile d’examiner).

Les lattes sont les pièces de fibre de verre insérées dans la grand-voile. Comme des poteaux de tente, les lattes aident donner une forme à la voile. Leur inspection consiste à évaluer s’ils sont sur le point de casser (les points de contact entre les haubans est souvent le point de rupture). Une fracture de fibre de verre est facile à identifier et ressemble à un éclair (image ci-dessous).

Des lattes cassées ou fracturées vont assurément endommager le tissu de la voile. Selon les budgets et la situation, on les répare ou on les remplace. La réparation consiste au minimum à les enrouler dans du ruban électrique (ou du duck tape) pour éviter que les fractures frottent sur la voile.

Il faut également jeter un œil aux extrémités des lattes. Du côté du mât, il faut vérifier qu’ils s’insèrent bien dans les serres rattachées aux coulisseaux. Du côté opposé, on doit plutôt vérifier que la latte ne défoncera pas l’extrémité de la grand-voile.

Du côté des œillets, on veut seulement vérifier qu’ils sont encore bien attachés à la voile. Plus ils sont détachés par l’usure et les plis, plus il est possible que le cordage finissent par se détacher de la voile. C’est très rare, mais c’est aussi possible de voir de la corrosion sur des œillets de faible qualité, auquel cas les mêmes remarques s’appliquent.

Quel est l’état du gréement courant?

L’identification de l’usure sur le gréement courant est à peu près la même démarche pour n’importe quelle corde. Les signes d’usures sont des coupures partielles ou de l’effilochement, des étirements permanents, des signes de pourriture des drisses et des bosses, une décoloration importante, ou encore la décomposition du cordage en petits brins ou en poudre. Les coupures, la décomposition et la pourriture sont des signes de remplacement. Le reste ressemble plutôt à une évaluation de la durée de vie restante du cordage. Si la durée est potentiellement plus courte que le voyage, c’est alors une bonne idée que d’avoir un plan de contingence pour un remplacement en mer.

Si des bosses passent par la bôme, c’est une excellente idée de les faire circuler intégralement, pouvoir si les parties cachées dans la bôme ont de l’usure excessive. Sur un voilier qui n’a pas pris de ris depuis longtemps, c’est même possible d’y trouver un nid d’oiseau!

Comment changer les voiles en mer?

Le pire moment pour apprendre la manière de changer une voile est quand le changement de voile est requis. En terme de priorité, il faut savoir comment réduire la voilure (prise de ris), mais aussi comment installer un foc de plus petite taille, voire une trinquette. Changer les voiles n’est pas compliqué, mais c’est une bonne idée de pratiquer la manœuvre en mer. Le faire une fois ou deux est suffisant, puis on a des bases assez solides pour adapter la technique aux spécificités de chaque voilier.

Avancé: quelle est la configuration du gréement dormant?

Le gréement dormant demande un examen de tension et d’usure. La première place méritant une inspection est l’état des cadènes. On cherche surtout à évaluer l’absence de rouille, de délamination et de fissures. Le câblage constituant le gréement dormant devrait être sans torsion, et la connexion aux ridoirs absente de rouille ou de câbles fendus.

Le « test des doigts », c’est à dire faire passer ses doigts le long des câbles d’acier du gréement, est rapide et pratique… mais vient au prix de saignements si un câble s’avère cassé. Si on est prêt à monter au mât, l’inspection des ridoirs au sommet du mât est une bonne idée.

Tout cela n’a rien d’une inspection complète (il faudrait démâter), mais pour une familiarisation, c’est un bon tour d’horizon. En matière de tension du gréement, c’est utile de consulter les spécifications de fabricants de mâts et d’avoir un tensiomètre sous la main.

Conclusion

Un examen de familiarisation vise à ce qu’on apprenne à se servir du voiler et à réfléchir aux imprévus. Ce texte, déjà très long, couvre trois parties essentielles d’une familiarisation de voilier: la coque, le moteur et les voiles. C’est l’essentiel pour se déplacer… et ne pas couler!

Les éléments discutés dans ce texte deviennent beaucoup plus concrets quand on les met en pratique. Dans ce contexte, le prochain texte de cette série mettra en application les éléments d’inspection discutés ci-dessus et les appliquera à la familiarisation d’un Contessa 32. Le troisième texte reviendra aux éléments génériques de familiarisation avec les systèmes électriques, de navigation et de vie à bord. Le quatrième et dernier texte reprendra l’exemple des Contessa 32 en l’appliquant à cette deuxième partie.

Références

Astrolabesailing.com (2016). Boat stability, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

B&B Yacht Designs (2017). Core Sound 17 Mark 3 Controlled Stability Test, vidéo récupéré en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Binnacle.com (s.d.). Tension gauge, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Calder, N. (2006). Marine Diesel Engines, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Francbleu.com (2019). Les mots de la voile : que veut dire le mot « pétole » ?, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Hughes, J.F. (1997). Formula for hull speed based on length, and its limitations, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Lance Mechanics (2025). Dipstick Debate: How to Check Oil Properly & Avoid Overfilling | Mechanics Opinion, vidéo récupéré en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

MD Design (2013). Charleston City Boatyard Sailboat Stability Test, vidéo récupéré en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Pierdusud.com (2024-a). Skipper professionnel: 8 leçons apprises, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

_____________ (2024-b). Comment devenir capitaine de bateau?, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

_____________ (2025). Un mini guide d’ajustement du gréement dormant, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Uship.fr (s.d.). Pinoches taille standard, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Sailboatdata.com (s.d). Contessa 32, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

SampsonBoats (2025). Amarrer un bateau de 30 tonnes seul – astuces pour manœuvrer facilement des navires lourds !, vidéo récupérée en ligne en juillet 2025 à partir de cette adresse.

Saltwaterlife.com (s.d.) Beginner’s Guide to Buying a Yacht, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

_______________ (s.d.) Beginner’s Guide to Types of Sails, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

Transport Canada (2021). TP14525F, Liste de vérification avant le départ, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

YachtingMagazine (2008). Deciphering Your Engine’s Performance Curve, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

YachtingMonthly.com (2022). Troubleshooting problems with your yacht rigging, page web récupérée en ligne en juillet 2025 à cette adresse.

1 Response

[…] Il couvre la familiarisation au cockpit, aux systèmes électriques et aux systèmes embarqués. Le premier texte de cette série décrit comment se familiariser à une coque, à un moteur et au gréement […]