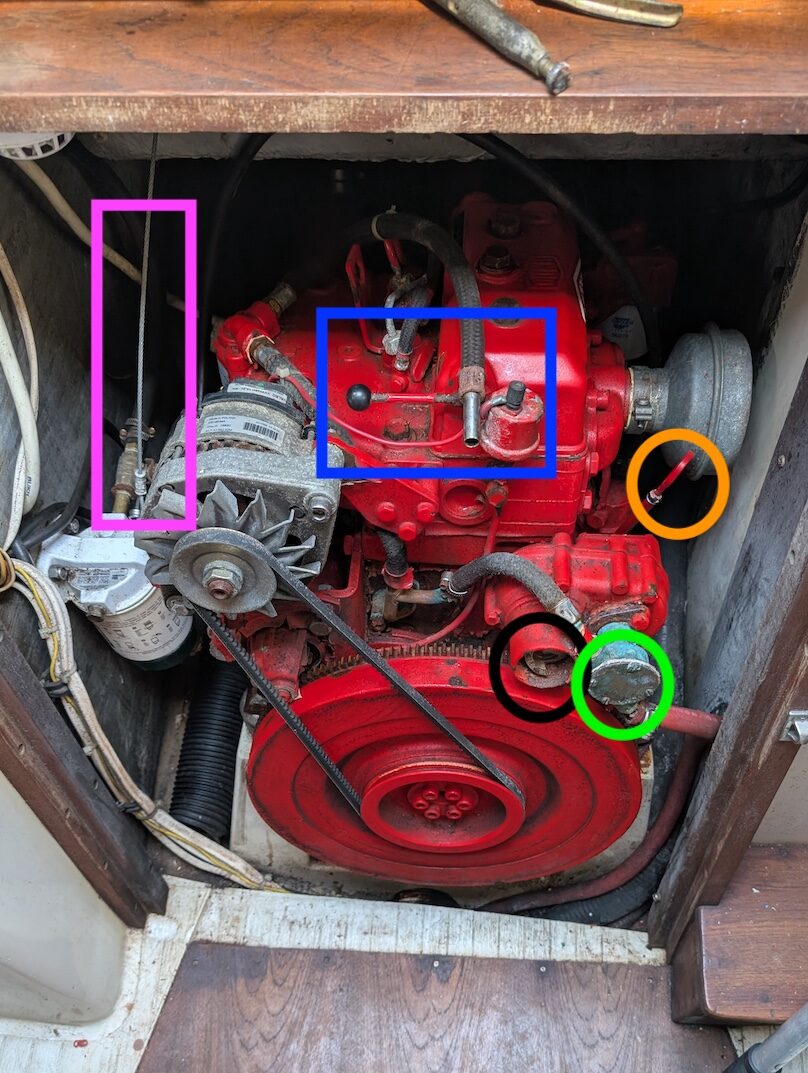

Cette série de texte décrit comment faire une inspection de familiarisation à un voilier. Le premier texte décrivait comment réfléchir à l’inspection de trois des neufs composantes fondamentales d’un voilier, soit la coque, le moteur et le gréement. Le deuxième texte, ce texte, illustre comment j’ai fait ma familiarisation de ces éléments lorsque j’ai commencé à naviguer sur deux Contessa 32 à compter du printemps 2025.

Les Contessa 32

Les Contessa 32 sont des voiliers de fibre de verre à quille centrale réduite et sans ailette (ang. fin keel). Le gouvernail est suspendu est protégé par une armature pleine (ang. skeg hung rudder). Les caractéristiques du voilier sont ci-dessous.

- Longueur hors-tout: 32 pieds (9.75 m);

- Longueur à la ligne d’eau: 24 pieds (7.3 m)

- Maître-beau: 9.5 pieds (2.9 m);

- Tirant d’eau: 5.5 pieds (1.68 m);

- Tirant d’air: 41 pieds (12.5 m);

- Vitesse de coque: 6.6 noeuds;

- Capacité du réservoir diesel: 60 L;

- Capacité du réservoir d’eau douce: n/a.

- Tonnage brut : 6.9 tjb.

- Displacement: 4.05 t.

La structure de leur coque les rend relativement faciles à manœuvrer. L’expérience révèle également que ce sont des voiliers relativement « stiff ». Leur centre de gravité est très proche de la quille et le moment de retour à l’équilibre est grand (on discute de stabilité plus loin). Combinés cela en fait des navires sécuritaires et faciles à manœuvrer lorsqu’à voile.

Coque et passe-coques

Performance

La coque est faite de fibre de verre renforcée à la résine de polyester. La coque principale comprend au moins sept couches de fibre. Typique des constructions des années 70, elle est surconstruite. La quille centrale rend le voilier facile à manœuvrer à basse vitesse (… beaucoup plus que les Alberg 30!). Parce que la coque est relativement inclinée à la proue, les navires fendent bien l’eau par gros temps. Ils sont relativement confortables. Par contre, leur dérive vent est plus grande que les voiliers à quille pleine.

Passe-coques

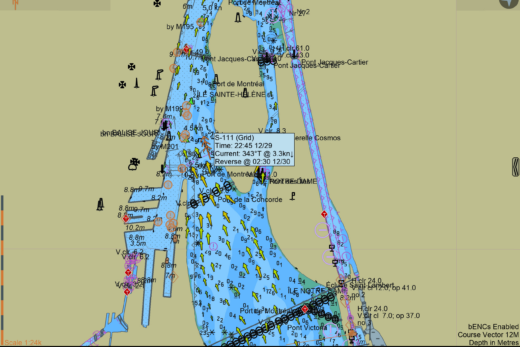

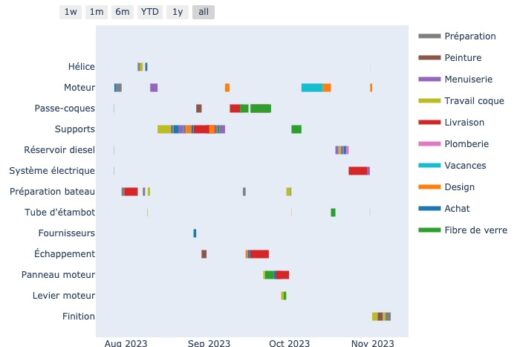

Il y a 12 passes-coques, deux instruments traversant la coque, et un tube d’étambot pour un total de 15 points pouvant constituer des voies d’eau. Les quatorze premiers sont schématisés dans l’image ci-dessus. Le tube d’étambot est situé juste avant la tige de la barre franche. Des photos ci-dessous montrent les emplacements, vus de l’extérieur.

- Avant tribord (brun): sortie d’eaux noires (toilette).

- Avant bâbord (bleu): entrée d’eau de la toilette.

- Avant bâbord (orange): drain de l’évier de toilette.

- Centre bâbord (orange): drain de l’évier de cuisine.

- Centre midship (jaune): entrée d’eau du moteur.

- Centre midship (noir): passe-coque de fond de cale (situé à la base de la quille, en blanc sur la photo).

- Arrière bâbord (mauve): sortie de pompes de cale (une par pompe).

- Arrière bâbord (mauve): sortie de pompes de cale (une par pompe).

- Arrière bâbord (rouge): sortie d’échappement du moteur.

- Arrière bâbord (rouge, plus proche de la poupe): sortie d’échappement condamnée.

- Arrière bâbord (vert): drain de cockpit.

- Arrière tribord (vert): drain de cockpit.

- Centre bâbord (carré gris): loch.

- Centre bâbord (carré gris): profondimètre.

- (Non-illustré): tube d’étambot.

Outre de pouvoir identifier une voie d’eau, on retiendra que la majorité des passe-coques se trouvent sur bâbord. À défaut d’information claire sur une éventuelle entrée d’eau, manœuvrer bâbord amure est une bonne technique « à l’aveugle » permettant en toute probabilité de réduire une entrée d’eau.

Autrement, c’est une bonne pratique que de double-vérifier que le passe-coque de fond de cale est bien fermé avant la mise à l’eau.

Nables

Il y a trois nables sur les Contessa: un pour le diesel, un pour l’eau potable et un autre pour vider le réservoir d’eaux noires (« pump out »). Ils sont tous les trois sur bâbord et les bouchons indiquent les fonctions. L’ouverture de chacun requiert une clé de nable standard. Il serait mal avisé de quitter sans clé de nable (ou un gros tournevis). Pour les besoins de service (approvisionnement en diesel ou eau douce), il faut accoster sur bâbord.

Cale et Pompes de cales

La cale des Contessas est passablement creuse (photo ci-dessus). Elle se rend jusqu’au fond de la quille, rejoignant le passe-coque de fond de cale. Ce faisant, son inspection courante requiert une lampe de poche.

Chaque voilier comprend deux pompes de cale manuelles. L’une est à l’intérieur du navire, dans le carré. C’est la plus performante. L’autre est dans le cockpit. Chacune vient avec un levier spécifique pour être en mesure de l’employer. Partir sans ces leviers serait très mal avisé.

L’image ci-dessus montre l’accès à la cale à partir du centre de la cuisine. Le tuyau blanc (très sale) correspond au tuyau de la pompe de cale du cockpit. Les tuyaux verts correspondent à l’entrée et la sortie de la pompe de cale du carré. Au centre, on voit le passe-coque d’alimentation du circuit de refroidissement du moteur (en position fermée).

Ci-dessous, l’image montre la pompe de cale du carré, sous le siège tribord à côté de l’évier.

Stabilité

Les Contessa 32 sont des navires stables. La figure à droite montre leur caractéristiques de stabilité statique (Calder et Beeson, 2015).

On notera une forte croissance du levier de redressement (GZ) avec les angles de gîte initiaux pour une moment maximum à 80°.

On notera également une aire sous la courbe élevée, résumant le moment de force total que le navire peut exercer face à une gîte « extrême ».

On notera de plus un angle de renverse à 157°, signifiant qu’il faut que le navire soit pratiquement à l’envers pour qu’il chavire. Finalement, on notera aussi que la stabilité inversée du navire chaviré est excessivement faible, signifiant que les chances qu’il se retourne par lui-même dans les conditions où il a chaviré sont passablement élevées.

Sur la forme, les Contessa sont des navires sécuritaires. Un test utile consiste à embarquer sur le bateau au maître beau, à partir du quai, pour voir à quel point le poids additionnel d’une personne génère de la gîte. Sur des navires similaires (e.g. Alberg 30), l’exercice peut induire une gîte de 5° (bateaux plus tendres). Avec les mêmes exercices, les Contessas bougent à peine.

L’envers d’une telle rigidité est que le retour à l’équilibre peut être brusque. Ce faisant, ces voiliers peuvent donner le mal de mer.

Train moteur

Chaque voilier est équipé d’un moteur Bukh DV29RME de deux cylindres. Les moteurs développent 20 forces (15.4 kW). Ce sont les moteurs qui équipent les lifeboat lancés par gravité sur la plupart des navires cargo. Leur technologie est simple, avec un timing mécanique des soupapes.

Les moteurs sont particulièrement « carrés » (vibrant de manière grossière). Cette caractéristique est particulièrement apparente au démarrage, quand le moteur est froid et quand il y a de l’air dans l’arrivée de diesel.

Refroidissement

Ce sont des moteurs refroidis à l’eau. Leur conception est telle que normalement, le circuit d’eau est fermé et passe dans la quille. Ils ont été adaptés aux Contessa. Le circuit d’eau est modifié pour être refroidi par un circuit ouvert. L’eau est aspiré à la quille, passe par un échangeur de chaleur au-dessus du bloc moteur et est ensuite mélangée à la fumée de combustion pour être rejetée par le passe-coque arrière (via un système anti-retour).

Le système de refroidissement d’eau sur les Contessa ne dispose que d’un filtre rudimentaire à la quille. Il n’y a pas de filtre interne, et la tuyauterie de refroidissement est rigide et relativement petite. Ce faisant, le système de refroidissement peut bloquer. Chaque moteur est muni d’une alarme de surchauffe et il faut alors fermer le moteur lorsque allumé. L’indicateur d’alarme est juste à côté de la clé de démarrage.

Le moteur est muni d’une transmission 2.94:1 par l’avant et 1.95:1 par l’arrière, connectant l’arbre du moteur à l’arbre d’hélice. L’hélice est de douze pouces, à deux pales, ce qui signifie que le moteur est surpuissant par rapport à la taille de l’hélice. À puissance nominale, l’hélice sera moins performante qu’à plus faible puissance. Outre cette règle générale, l’usage des révolutions appropriées s’apprend par la manœuvre.

Il convient de rappeler la vérité la plus importante des moteurs de voiliers: ce sont des moteurs auxiliaires, destinés aux accostages ou à manoeuvrer sans voile. Les moteurs ne sont pas assez forts pour contrer l’effet de la voilure en toutes situation et donc, ne peuvent servir à reprendre une manœuvre contre le vent lorsque les voiles sont armées.

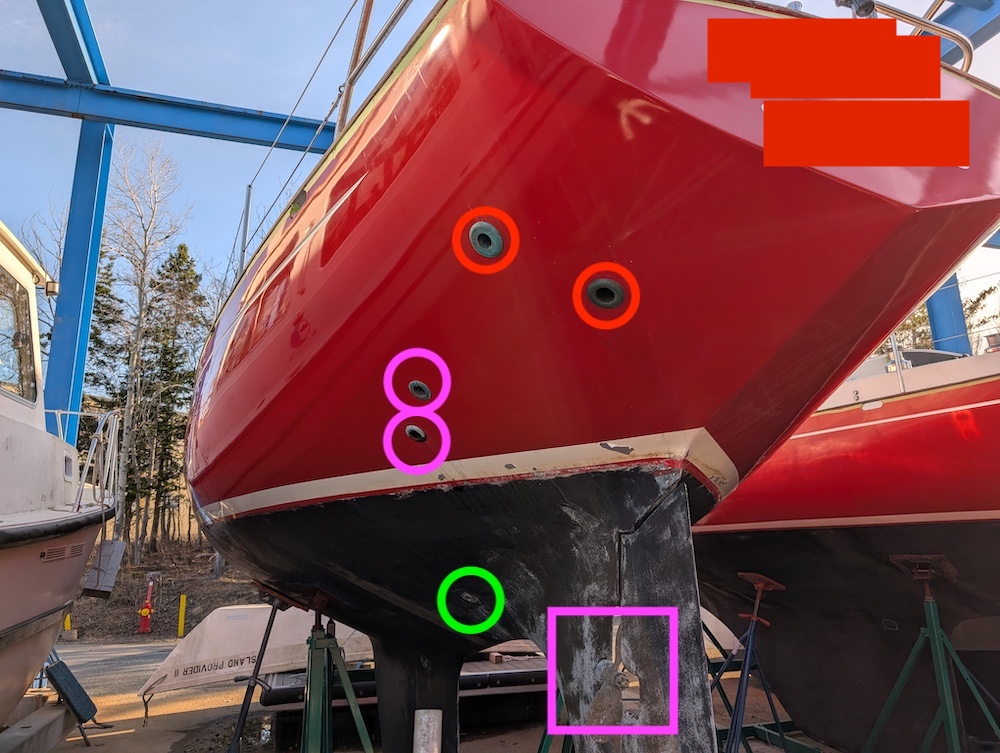

Composantes utiles du bloc moteur

L’image ci-dessous illustre quelques composantes du moteur qu’un Skipper devrait connaître. D’abord, l’image révèle la position du moteur, soit sous le cockpit, dans l’axe de centre du voilier. L’accès au moteur se fait principalement en enlevant les marches de la descente au carré. La figure illustre cet accès, où les marches ont été retirées.

L’encadré rose correspond au mécanisme d’arrêt d’urgence du moteur. C’est un câble qui se rend dans le cockpit (à l’extérieur, voir la section suivante) et qui permet d’éteindre le moteur en cas d’urgence.

Une caractéristique intéressante des Bukh est qu’on peut les démarrer manuellement. Le cercle noir correspond au réceptacle d’insertion de la manivelle de démarrage (qui n’est pas dans l’image). Ce réceptacle va de pair avec le levier de dépressurisation des cylindres (encadré en bleu). Il serait mal avisé de quitter en navigation sans la manivelle de démarrage manuel.

On remarquera sinon le lecteur de jauge du carter d’huile (encerclé orange) et la pompe volumétrique contenant des pales en caoutchouc (« impeller », encerclé en vert). On remarquera aussi, entre le mécanisme d’arrêt et le levier de dépressurisation des cylindres, l’alternateur du moteur. Finalement, on notera que les moteurs sur les Contessa ont des entrée d’air modifiées (cylindre gris) par rapport aux modèles standards

Dans les pièces de rechange, il est coutume d’avoir à bord une courroie, un impeller et des anodes sacrificielles (adaptées au moteur).

Consommation de diesel

La courbe de consommation de diesel en fonction des rotations par minute est illustrée ci-dessous. En présumant l’atteinte de la vitesse de coque à 2400 RPM, la consommation approximative des Contessa est de 265 grammes par kilowattheure. Considérant la force de 15.4 kW des moteurs et une masse volumique du diesel de 0.840 kg/L, la consommation de diesel est de 4.08 kg/h ou encore 4.85 litres à l’heure.

Considérant un réservoir de 60 litres et une répartition usuelle du carburant (⅓ aller, ⅓ retour, ⅓ urgence), l’autonomie à moteur est détaillée au tableau ci-dessous.

| Autonomie | Heures | Milles nautiques de surface. |

| Aller | 4.1 | 27.2 |

| Retour | 4.1 | 27.2 |

| Urgences | 4.1 | 27.2 |

Note: l’autonomie en milles nautiques présume de l’atteinte de la vitesse de coque.

Pas d’hélice

Le pas d’hélice est à droite (standard). Ça veut dire qu’en marche arrière et à faible vitesse (accostage), le pas d’hélice poussera la proue vers bâbord. Il faut un minimum de vitesse pour manœuvrer en marche arrière. Cela dit, les Contessa 32 sont beaucoup plus manœuvrants en marche arrière que des navires à quille pleine.

Gréement

Gréement dormant

Ma familiarisation aux Contessa 32 a passé par la responsabilité d’ajuster le gréement dormant en début de saison. Je me suis fié au guide d’ajustement du gréement des mâts Selden, qui est très bien fait. Ce dernier décrit très bien les configurations de voilier ayant un mat appuyé sur la quille (ang.: keel stepped) et avec un seul ensemble de barre de flèches (ang.: single spreaders).

Les Contessa 32 n’ont pas de pataras ajustable. Combiné avec la configuration du gréement dormant, cela implique que l’ajustement de la tension est la même dans toutes les directions. On peut ainsi se concentrer sur l’angle du mât (ang.: mast rake) qui doit être, si on souhaite un environnement plus sécuritaire que sportif, entre 6″ et 9″ vers l’arrière.

Mast rake

Le mast-rake est la distance horizontale entre la vie-de-mulet et l’extrémité d’une ligne de plomb partant du sommet du mât et abaissée à la hauteur de la vie-de-mulet. C’est une mesure indirecte de l’angle que fait le mât vers la proue.

Pour les Contessa 32, des valeurs acceptables de mast rake sont entre 6 pouces et 9 pouces, soit un angle entre 0.8° et 1.2° mesuré à partir du sommet du mât.

On mesure le mast-rake en pendant un objet lourd (un bidon de 4L d’huile moteur fait très bien l’affaire) à la drisse de grande-voile. On peut alors mesurer la distance entre le mât et la drisse avec un ruban à mesurer. En pratique, cette distance varie avec les vaguelettes qui frappent la coque, si bien qu’il faut être patient dans les mesures.

Sur les Contessa 32, le gréement dormant est composé de câbles 1×19 d’acier stainless de 7/32 pouces en diamètre. La tension maximale de rupture est d’environ 29.6 kN (3000 kg), c’est-à-dire 6600 lbs de pression. Une charge de 15% correspond ainsi à environ 990 lbs.

La tension dans chacun des câbles fut ainsi organisée de manière à ce que le mât soit balancé (pas de courbure en « S » ou en « C ») et que la tension au tensiomètre soit dans la plage 960-1200 lbs (La différence entre les deux extrémités de la plage est d’un demi-tour de ridoir!).

J’ai refait des essais d’ajustements après une ou deux sorties en mer (à ma grande joie, sans aucune modification!).

Interface voile-gréement

Seulement trois bosses passent par la bôme: deux bosses de ris et une bosse d’empointure. La grand-voile est seulement retenue par ses points d’amures et les coulisseaux. Elle n’est pas filée à la bôme, ce qui signifie qu’on peut ajuster la cambrure du pied. La vie-de-mulet comprend des crochets pour la prise de ris. Le mât comprend une petite fente, qui se défait à l’aide d’un tournevis, pour insérer les coulisseaux de la grand-voile. L’usage révèle qu’ils bloquent les coulisseaux lorsqu’on hisse la grande voile.

Gréement courant

L’organisation du gréement courant est typique d’un voilier gréé en sloop. Il y a six winchs, dont quatre sont disposées de chaque côté du cockpit (pour le foc et un éventuel spinnaker). Les deux autres sur le pont pour les drisses (tribord) et les bosses (bâbord). Il y a quatre drisses sur le voilier, soit une pour la grand-voile et trois pour les voiles avant (foc, spinnaker et tangon). La balancine est au mât. L’écoute de grand-voile est sur chariot (et légèrement trop courte).

Trois bosses sont ramenées au cockpit, soit les deux premiers ris de la grand-voile et la bosse d’empoiture. Le troisième ris est à prendre manuellement. Fait notable, la première bosse de ris n’est pas assez longue pour se rendre au troisième point d’attache, si bien que si on doit prendre un troisième ris, il faut détacher la seconde bosse pour l’attacher au troisième.

Le gréement courant ramené au cockpit passe par un système de rhéas fixé au pont. Les drisses et les bosses passent par des piano. Les écoutes de génois sont généralement fixées aux winchs.

Dans les photos ci-dessus, l’image de gauche montre les rhéas de tribord (encadré en bleu) servant à rediriger le gréement courant (non-installé), le piano (encadré orange) et la winch réservée aux drisses (encadré en rose).

Voiles et performance à voile

Les deux voiliers sont équipés chacune de voiles sur mesure. La grand-voile est semi-lattée, de fort grammage (épaisse) et permet trois prises de ris. Il y a trois voiles avant pour les deux voiliers: un foc 110%, un foc 130%, un foc de tempête et un spinnaker. Les voiles avant sont ferlées avec des mousquetons (aucun enrouleur) et il faut se pratiquer à changer les voiles en mer si on envisage de longs passages.

En ligne, j’ai trouvé une courbe polaire de vitesse (image ci-dessous). Ils indiquent une vitesse maximale d’environ 6.5 nœuds pour des vends de 20 nœuds. En termes de vitesse, la performance optimale est entre le travers et le grand-largue. La courbe indique cependant que la vitesse maximale du bateau est inférieure à sa vitesse de coque, qui est de 7.3 noeuds (1.34\sqrt{30} \approx 7.3).

L’expérience révèle que la vitesse de coque est une meilleure mesure de la vitesse maximale du voilier que la courbe polaire trouvée en ligne (même avec 15 nœuds de vent). Ce faisant, un travail de mise à l’échelle de la polaire est à faire.

La courbe polaire est aussi révélatrice des techniques efficaces de louvoiement. La vitesse du voilier se dégrade rapidement en se rapprochant du vent au-delà du petit largue, le voilier fait moins de 4 nœuds. En fait, si on souhaite remonter au vent, l’angle efficace de louvoiement, maximisant la vitesse à la cible (ang.: velocity made good), est entre 40° et 41°. Au-delà, l’accroissement de distance est plus important que l’accroissement de la vitesse. En dessous, la réduction de vitesse est plus importante que la réduction de distance.

En vent arrière, il n’y a pas de gain de performance à diverger de la direction requise.

Conclusion

La familiarisation ci-dessus met en pratique la recette présentée dans le premier texte. Elle se concentre sur le moteur, la coque, le gréement et les voiles. Elle cherche à identifier ce qu’on peut faire avec avec le navire en l’état. Ce n’est pas un examen de valeurs, des réparations à faire, mais ciblée sur l’usage.

Dans le troisième texte, je continue la description d’une familiarisation aux systèmes embarqués (électronique, toilette, vie à bord, etc).